Bonjour,

tout d’abord veuillez m’excuser de ne pas prendre librement la parole comme ont pu le faire mes collègues. Mais l’expérience m’a montré que les artistes par leur talent et leur générosité ont la capacité de m’émouvoir, tant et si bien que j’en deviens incapable de produire un discours argumenté. Les émotions coagulent ma parole, elle perd toute fluidité. Aussi ai-je pris le temps, cette année, de rédiger une présentation du cours de « Religions, civilisations et transculturalités ». Présentation qui, si elle n’a pas les vertus de la spontanéité, aura au moins le mérite de la clarté et, je l’espère, de susciter également votre intérêt.

L’enseignement est une activité pour laquelle j’ai toujours souhaité consacrer une partie importante de mon temps. Issu d’une double formation dans les sciences économiques et la philosophie, j’ai commencé à enseigner ces disciplines. Mais un certain nombre de questions qui m’habitent depuis l’enfance, et qui ne m’ont pas lâché depuis, ne pouvait trouver de réponse satisfaisante dans ces deux domaines d’étude. La question du bonheur d’abord: comment s’y prend-t-on pour vivre heureux? Peut-on expérimenter le bonheur authentique? L’autre question est liée à l’étonnement. Etonnement face à l’émergence des phénomènes, que ce soit à l’égard de mes propres émotions et pensées, où à l’égard des situations qui se produisent quotidiennement. Le monde et la vie qui l’anime, sont vraiment très surprenants et je ne cesse de m’interroger sur le sens de tout cela.

L’enseignement est une activité pour laquelle j’ai toujours souhaité consacrer une partie importante de mon temps. Issu d’une double formation dans les sciences économiques et la philosophie, j’ai commencé à enseigner ces disciplines. Mais un certain nombre de questions qui m’habitent depuis l’enfance, et qui ne m’ont pas lâché depuis, ne pouvait trouver de réponse satisfaisante dans ces deux domaines d’étude. La question du bonheur d’abord: comment s’y prend-t-on pour vivre heureux? Peut-on expérimenter le bonheur authentique? L’autre question est liée à l’étonnement. Etonnement face à l’émergence des phénomènes, que ce soit à l’égard de mes propres émotions et pensées, où à l’égard des situations qui se produisent quotidiennement. Le monde et la vie qui l’anime, sont vraiment très surprenants et je ne cesse de m’interroger sur le sens de tout cela.

En étudiant, notamment la philosophie indienne au collège d’étude de Karma Ling, en discutant avec des amis, des collègues, mes enfants, mon épouse, des prêtres, des scientifiques, des artistes, etc…finalement des hommes et des femmes de tout horizon et de tout âge, je me suis rendu compte que ces questions sont universelles, qu’elles nous animent et motivent la plupart de nos actes. Il semble pourtant que nous sommes plutôt maladroits pour parvenir à vivre authentiquement le bonheur. J’ai également longtemps cru ce que des esprits sceptiques distillent bien volontiers dans les conversations: « à ces questions existentielles il n’y a pas de réponse! ». Enfin j’ai réalisé aussi que chacun de nous, qu’il s’affiche comme croyant ou athée, se réfère toujours à un système de croyances. Pour certains, c’est Dieu qui donne du sens à tout, pour d’autre c’est l’argent, pour d’autre encore l’amour et certains croient que rien n’a de sens. Mais finalement, chacun croit à sa manière. Ce qui distingue à mes yeux tous ces systèmes de croyances, systèmes auxquels nous adhérons plus ou moins consciemment, c’est que certaines croyances nous libèrent alors que d’autres nous emprisonnent. Certaines nous permettent de recouvrer la santé alors que d’autres activent des pathologies et nous névrosent davantage.

Chacun de nous développent des actions qui obéissent tout à la fois à un ensemble de conditionnements, mais aussi, à une part de liberté irréductible, une spontanéité libre de référence. Nous sommes à chaque instant devant la possibilité d’ouvrir le champ des possibles, avec la peur que cela peut susciter, où de demeurer dans nos schémas connus, avec les frustrations que cela engendre. Parfois nous sommes plus audacieux, et d’autre fois nous sommes plus conventionnels.

Lorsque nous prononçons le mot « religion », immédiatement dans nos esprits se forment un nuage de significations: pour certains la religion est l’opium du peuple, pour d’autres elle est la voie suivi par nos ancêtres et, pour cela, elle mérite le respect; pour d’autres encore elle est la cause de nombreuses guerres et le terreau de tous les fanatismes. Certains y voient la libération, d’autres l’emprisonnement. Certains y voient l’amour, d’autres la haine. L’étymologie du mot « religion » n’est pas assurée, mais il semblerait qu’il soit possible de le rattacher soit au verbe « relier », soit au verbe « ritualiser ». « Lien » et « rite », deux réalités que nous observons tous dans notre quotidien.

Riche quotidien sous l’apparence des situations habituelles… Si nous prenons le temps d’observer les vivants qui nous entourent, nous pourrons voir dans des actes quotidiens toute une noblesse à l’oeuvre, pas de celle qui s’affiche en haut d’un podium, mais de celle par laquelle des liens plus intimes se tissent entre la communauté des vivants. Je crois qu’il y a une infinité de liens plus ou moins évidents qui nous relient à l’ensemble du monde, depuis les liens les plus visibles comme ceux qui unissent une mère et ses enfants, aux plus ténus comme la configuration du ciel de naissance dans un lieu donné à un moment précis permet de mettre à jour des clés d’interprétation de la personnalité. A mon sens, c’est dans ces ensembles de liens que se dévoile l’essence du phénomène religieux. Dans sa capacité à relier soi-même et le monde de manière toujours plus intime. Dans sa capacité à nous permettre de comprendre que le monde et nous-même, nous ne sommes pas aussi séparés que nous pourrions le croire. Nous communiquons sans cesse avec le monde et le niveau le plus intime de la communication est la communion. Mais témoigner de cela ne permet pas de faire l’économie d’un cheminement pour le réaliser. En l’absence de ce cheminement qui est aussi un murissement, nous risquons de basculer dans le fanatisme, dans des certitudes d’autant plus mortifères qu’elles ne sont pas vécues, dans un dogme qui fait l’économie d’une compréhension véritable, c’est-à-dire d’une inscription corporelle de la connaissance.

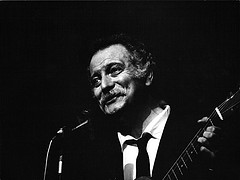

Sans doute cette présentation du cours vous semblera bien peu orthodoxe. Et je dois bien admettre qu’elle ne se trouve pas au premier abord dans les livres qui prétendent nous introduire aux phénomènes religieux. C’est pourtant le chemin que je vous propose parce qu’aujourd’hui c’est celui qui me semble le plus authentique et le plus pertinent. Malgré tout le respect que l’on voue à tous les éveilleurs de nos consciences endormies, des prophètes de la Torah à Jésus en passant par le prophète Mohammed ou le Bouddha, suivant nos confessions, suivant nos connexions avec ces différentes traditions, on se moque bien  de leurs enseignements s’ils ne consistent qu’à être compilés comme des connaissances supplémentaires à stocker dans nos mémoires. Quelle que soit la forme qu’aient pris leurs enseignements, ils nous invitent à réformer la compréhension étriquée que nous pouvons développer habituellement pour puiser plus profondément dans les ressources qui nous habitent, mais, que nous ne possédons pas. Ils nous invitent à placer des valeurs au-dessus de notre propre vie. Et j’insiste sur le mot, des valeurs et pas des idées. Pour cela, il suffit de se rappeler les paroles de la chanson d’un autre éveilleur anticlérical: Georges Brassens. Le paradoxe n’est qu’apparent de placer Brassens en préambule d’un cours sur les religions. Dans « Mourir pour des idées », Brassens met en avant avec beaucoup d’humour une attitude que n’auraient pas répugnée à adopter certains religieux, plus enclins à oeuvrer auprès des vivants en distillant directement leur bienveillance dans les actes plutôt que dans des mots et de grandes théories.

de leurs enseignements s’ils ne consistent qu’à être compilés comme des connaissances supplémentaires à stocker dans nos mémoires. Quelle que soit la forme qu’aient pris leurs enseignements, ils nous invitent à réformer la compréhension étriquée que nous pouvons développer habituellement pour puiser plus profondément dans les ressources qui nous habitent, mais, que nous ne possédons pas. Ils nous invitent à placer des valeurs au-dessus de notre propre vie. Et j’insiste sur le mot, des valeurs et pas des idées. Pour cela, il suffit de se rappeler les paroles de la chanson d’un autre éveilleur anticlérical: Georges Brassens. Le paradoxe n’est qu’apparent de placer Brassens en préambule d’un cours sur les religions. Dans « Mourir pour des idées », Brassens met en avant avec beaucoup d’humour une attitude que n’auraient pas répugnée à adopter certains religieux, plus enclins à oeuvrer auprès des vivants en distillant directement leur bienveillance dans les actes plutôt que dans des mots et de grandes théories.

Les 24 heures que nous allons partager viseront à échanger autour de ces questions existentielles. Nous verrons que chaque tradition propose un système de réponses. Et peut-être découvrirez-vous que vous êtes en mesure d’y répondre sans faire appel à aucun livre, ni à aucune connaissance préalable, y répondre en vous confiant simplement à votre discernement naturel. Discernement qui peut trouver des échos dans différentes traditions.

Je n’aurai point l’orgueil de démystifier ces questions. J’aurai seulement à coeur de partager la compréhension que chacun peut en développer. En revanche, je témoignerai dans ce cours, à l’encontre des sceptiques, qu’il est possible de trouver des réponses concrètes et opérantes à ces questions de sens. Simplement ces réponses ne se formulent qu’au sein de cet espace sacré que l’on nomme l’intériorité. Jardin secret dont il est si difficile de partager les fruits avec autrui. Lieu de toutes nos ressources mais aussi de notre solitude parfois si pesante. Comme l’écrivait de manière fulgurante Emerson dans son essai La confiance en soi: « rien n’est sacré que l’intégrité de votre propre conscience ».

C’est au sein de cette conscience de soi et du monde que se nouent toutes les questions existentielles et qu’elles se résolvent aussi. Le projet que nourrit le cours est de permettre à chacun des participants de s’ouvrir davantage à sa dimension intime, et, dans la mesure du possible, d’en partager certains aspects avec les autres. Selon Maria Montessori le souhait que toute personne en apprentissage nourrit à l’égard de son enseignant, peut se formuler ainsi: « Aide-moi à me construire seul ». Ce cours sera l’occasion de tenter de répondre intelligemment à ce souhait.

C’est au sein de cette conscience de soi et du monde que se nouent toutes les questions existentielles et qu’elles se résolvent aussi. Le projet que nourrit le cours est de permettre à chacun des participants de s’ouvrir davantage à sa dimension intime, et, dans la mesure du possible, d’en partager certains aspects avec les autres. Selon Maria Montessori le souhait que toute personne en apprentissage nourrit à l’égard de son enseignant, peut se formuler ainsi: « Aide-moi à me construire seul ». Ce cours sera l’occasion de tenter de répondre intelligemment à ce souhait.

Puisque nous sommes dans le cadre d’un cours, inévitablement se pose la question de l’évaluation. Pour qu’elle reflète la diversité du potentiel de chaque étudiant, elle sera multiforme. Une partie sera liée à votre présence en cours: présence physique et capacité à intervenir. Une partie de l’évaluation sera liée à l’enrichissement que vous pourrez apporter au site internet que nous allons créer ensemble. Une partie sera liée aux exposés et QCM. Enfin la dernière partie de l’évaluation sera liée à l’examen final que tous les étudiants qui suivent la formation humaine passeront.

Je vous remercie de votre attention, me tenant à votre disposition si vous avez des questions.