Il est inutile de refaire le procès de l’homo economicus. Disons seulement pour reprendre les mots de Cornelus Castoriadis, que l’homo sapiens a été réduit a un homo computans dans le contexte de l’économie classique. Pour la plupart des théories économiques connues et transmises aux étudiants, l’homme se réduit à un supercalculateur qui arbitre sans cesse entre les diverses opportunités qui s’offrent à lui dans un jeu incessant de coûts/avantages. Nous allons dans cette analyse élargir la palette de ses comportements pour retrouver un homme sinon total, disons au moins plus complet. Pour ce faire nous aurons besoin de nous interroger sur les finalités de l’homme et sur les conduites qu’il adopte pour les réaliser.

3.1.1/ La finalité de l’acte économique: être ou avoir?

En posant la question dans ce sens, il est inutile de se voiler la face: l’histoire économique n’est qu’une lente progression vers le règne sans partage de l’avoir. Les dernières résistances au sein de la science économique ont été levé lorsque Lionel Robbins et les nouveaux néoclassiques ont rejeté la détermination des fins hors du domaine de l’économie, ouvrant ainsi la voie au relativisme. Pour cette école, les besoins sont amoraux et subjectifs. Cette vision a permis l’émergence d’un fétichisme de la croissance et du PNB, devenus les seuls instruments de mesure des satisfactions humaines. Notre société consumériste n’est que l’aboutissement de cette logique.

Néanmoins si on ne se réfère qu’à l’avoir, un certain nombre de comportements économiques devient inexplicable. Les phénomènes de dons, la consommation ostentatoire ou les gaspillages de prestige que les ethnologues et les sociologues observent dans différentes sociétés, y compris dans les pays sous-développés économiquement.

Si l’économie est impuissante pour trouver une explication à ces phénomènes, la biologie comportementale peut en revanche nous éclairer. L’homme en tant qu’organisme vivant a d’abord le souci de reproduire sa structure, c’est-à-dire d’être physiquement. Les besoins fondamentaux de l’homme sont de deux ordres: l’alimentation et l’aménagement du milieu extérieur. En outre, on constate aussi qu’avec le changement de niveau (individu, entreprise, branche ou nation) de nouvelles fonctions et de nouvelles finalités émergent. La finalité de tout système vivant étant de maintenir sa structure, c’est-à-dire d’être, la recherche de l’avoir se subordonne à cette finalité.

Pour un homme, «être» signifie d’abord «être en société». C’est la société qu’on retrouve d’abord chez l’individu. Elle est présente génétiquement et présente aussi dans l’environnement. Ce que l’homme rencontre d’abord en lui, ce sont les autres. Ainsi pour l’homme «être» signifie:

- maintenir sa structure et développer ses facultés;

- exister socialement par rapport au groupe et à ses valeurs.

De ces besoins fondamentaux découlent un certain état des rapports sociaux. Chaque individu à la recherche d’éléments gratifiants dans son milieu sera en conflit avec les individus dont les «niches écologiques» se chevauchent. Le conflit se résout socialement (dans des conditions normales) par des rapports asymétriques de dominance du plus avantagé sur le plus défavorisé. Des relations hiérarchiques en découlent qui se concrétisent par trois formes d’action:

- l’influence,

- la coercition (pouvoir contraindre)

- et la subordination (dépendance hiérarchique).

Ces hiérarchies se justifient par les institutions qu’elles engendrent et par les systèmes de valeur qu’elles sécrètent. Expliquer en ces termes on pourrait croire que nous sommes face à une «mécanique sociale». Pourtant, chez l’homme l’importance de l’acquis sur l’inné dans ses comportements, implique de sa part une grande responsabilité dans l’édification de son destin.

L’être physique et social étant la finalité principal de l’homme, il en résulte plusieurs conséquences pour la science économique.

D’abord cette vision condamne la démarche qui consiste à placer l’individu au départ de l’analyse pour ensuite aboutir au social. La société sécrète des besoins conforment à sa logique de développement. Contrairement à ce que nous enseignent les théories de l’équilibre dans l’économie néoclassique, les fonctions de consommation des individus sont interdépendantes. Il convient donc aussi d’introduire une différence entre désirs et besoins. La satisfaction des besoins conditionne la reproduction de l’espèce alors que la satisfaction des désirs conditionne le bonheur des hommes. Néanmoins la création de désirs le rend esclave.

Ensuite les relations entre micro et macroéconomie sont bouleversées. Alors que la rationalité microéconomique est sensée maximiser la satisfaction et minimiser les coûts, la macroéconomie serait sensée se situer sur le plan normatif, il y aurait autant de rationalités que de finalités. Or nous découvrons la société au cœur de l’individu. N’est-ce pas alors poser que l’utilité sociale se situe tant au niveau micro qu’au niveau macroéconomique? De même la consommation n’a pas seulement un rôle utilitaire, mais également un rôle de signe.

Les relations entre l’être et l’avoir changent en fonction des sociétés. Dans les sociétés de survie, où les rations caloriques quotidiennes sont comprises dans la fourchettes de 800 à 2500 calories, la science économique ne se construit que sur les bases de l’avoir, et du même coup, elle est avant tout une science de l’être. Le prestige social consiste à gaspiller dans un environnement de pénurie. Néanmoins globalement, être et avoir sont en harmonie. Au delà de 2500 calories quotidiennes, tous les besoins physiologiques essentiels sont assurés, c’est la phase des sociétés dites «de confort». Le mieux-être correspond à l’accumulation de biens dits de consommation durable. Une dissociation intervient entre l’être et l’avoir, et la consommation revêt davantage une fonction de signe qui finit par être plus importante que son aspect utilitaire. Enfin dans les économies plus avancées un nouveau seuil est franchi. Au delà de 3000 calories par jour et de 50g de protéines, toute consommation devient potentiellement dangereuse pour l’organisme. La valorisation sociale passe par la minceur et tous les gadgets éphémères. Ici la logique de l’avoir a atteint ses limites et le problème d’une autre croissance émerge.

Ce que nous propose une analyse en terme de primauté de l’être, c’est de privilégier les approches en terme de reproduction plutôt que les approches en terme d’équilibre. Comme nous l’avons vu précédemment, seule l’école physiocratique s’était intéressée intégralement à cette question.

3.1.2/ Les conduites économiques: le rationnel et le relationnel

On peut entendre le rationnel de trois façons:

- Au niveau le plus englobant on pose que le réel est rationnel.

- On peut également adopter une approche plus opérationnelle où le rationnel revêt un caractère normatif. Le rationnel s’articule alors à un système de fins.

- Enfin on peut poser a priori la rationalité comme un ensemble de comportements relatifs à la poursuites de certains objectifs. C’est cette attitude qui prévaut habituellement en économie avec le modèle de l’homo economicus.

L’économie ne connaît que les attitudes rationnelles de l’homme. Pourtant au niveau des sciences appliquées, les analyses pourtant sur la rationalité sont plus nuancées. James March et Herbert Simon dans leurs analyses des organisations ont par exemple posé un principe de rationalité limitée, intégrant du coup une partie des comportements qui ne semblent obéir à aucune rationalité particulière. Idem pour Richard Cyert et toujours James March qui ont également étudié les processus adaptatifs. Toutes ces approches tentent de rendre compte de l’irrationnel dans leurs analyses. Malgré ces tentatives, l’irrationnel dont on a souligné l’importance, finit toujours, d’une manière ou d’une autre, par être évacuée de l’analyse.

Oscar Lange explique précisément le principe de rationalité économique. Il s’agit d’obtenir le degré maximum de réalisation d’une fin par rapport à l’utilisation d’un minimum de moyens. C’est le principe du plus grand effet, ou dans une autre variante le principe de la moindre dépense de moyens. Ainsi la rationalité économique se trouve subordonnée à la recherche d’un optimum. Suivant les époques, cet optimum se trouve clandestinement chargé de multiples normes. Nous avons vu qu’avec Alfred Marshall et Lionel Robbins cet optimum est la recherche rationnelle de la maximisation des gains qui devient une fin en soi. Il s’agit d’une inversion des valeurs dans le sens où le moyen (gains) devient la fin. On instrumentalise l’homme au service de l’économie. Et cette logique finit par déborder de la sphère économique pour envahir toute la sphère des comportements humains. Ce glissement a été opéré par un économiste comme Gary Becker qui étudie par exemple les relations familiales en terme marchand. L’économie devient un modèle de rationalité, la matrice de toute rationalité.

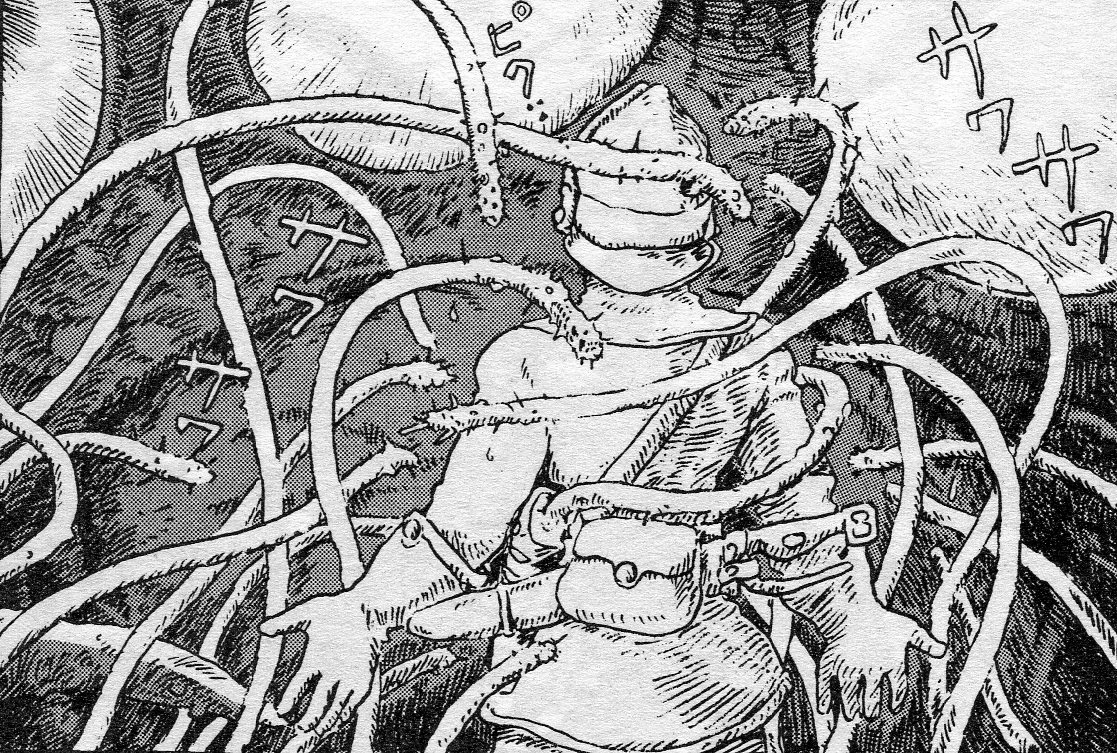

«Durant l’ère industrielle du monde auquel j’appartiens, les hommes ont également placé la rationalité au faîte de l’esprit humain, toutes les autres facultés lui étant subordonnées. Le résultat d’une telle croyance fut un désastre: les «sept jours de feu» anéantir toute la civilisation et une bonne partie des espèces vivantes d’alors. Seuls les insectes ont remarquablement réussi à s’adapter au nouvel environnement. Vivre c’est se relier d’une manière ou d’une autre. L’intelligence est profonde lorsqu’elle parvient à emprunter cette voie. Nous sommes constitués au sein d’une matrice maternelle, en symbiose avec notre mère. Nous habitons son corps, il est le temple qui nous abrite, puis lors de notre naissance, nous habitons au sein de notre environnement qui dans un premier temps nous apparaît hostile. La première sensation d’un nouveau né, c’est la sensation de chute libre, due à la pesanteur, après avoir été douloureusement comprimé, le nourrisson se sent intimement choir. La seconde sensation tout aussi foudroyante est la faim, sensation inconnue dans le ventre de la mère. Cette faim lacère le corps intérieurement tant que le bébé n’apprivoise pas sa radicale nouveauté. Le chemin que j’emprunte est celui de l’intégration, le souhait de me relier à un environnement toujours plus large. Sur le dessin d’Hayao vous me voyez directement en contact avec les tentacules d’un Omu. Dans mon monde, les Omus sont des insectes sacrés. Ils sont craints parce que leur colère est dévastatrice. Ils vivent dans la mer de la décomposition et transporte avec eux des spores, mortels pour mes semblables. Ils sortent rarement de la forêt, à moins d’être animés d’une violente colère. Ici les mammifères qui ont survécus aux «sept jours de feu» sont petits, toutes les espèces plus grosses ont disparu avec leur habitat. Lorsque cet Omu m’a enlacé, j’étais en pleine confiance, abandonnée et ouverte à sa curiosité. J’étais sur son territoire, je l’ai laissé libre de sonder mon corps et mon esprit. Maître Yupa m’a appris que le degré le plus intime de la communication est la communion. Les Omus parlent dans mon esprit, et lorsqu’il m’arrive d’y répondre, jamais je ne le fais en vain. Cette relation ne tolère aucun bavardage parce qu’un seul mot d’un Omu peut faire basculer une vie toute entière. Communiquer avec le toute autre est périlleux, mais j’ai réalisé qu’au final, c’est la seule voie qui soit réellement saine.»

Plutôt que d’emprunter la voie tracé par les sciences économiques en matière de comportement humain, il est plus enrichissant de se tourner vers la biologie comportementale. Elle nous enseigne que rationnel et relationnel sont indissociables. L’étude du cerveau est en ce sens très révélateur: conscient et inconscient, rationnel et irrationnel, individuel et social sont intimement liés. Le cerveau est composé de trois parties:

- Le paléocortex apparu voici 200 millions d’années, appelé parfois «cerveau reptilien». Il fonctionne de manière réflexe et inconsciente, et assure la coordination entre pulsion de survie et environnement.

- L’archicortex ou «système limbique» ou «cerveau des mammifères» enveloppe le précédent et son activité se situe sur le plan émotionnel et sur celui de la mémoire à long terme.

- Enfin le néocortex enveloppe les deux précédents. Il est caractérisé par deux régions: une aire sensorimotrice (prédominante chez les mammifères moins évolués) et une aire associative (prédominante chez les espèces plus évoluées).

Le cerveau est un système hypercomplexe, ce qui implique qu’il est faiblement hiérarchisé. Nos trois cerveaux agissent alternativement ou simultanément comme trois sous-systèmes d’une machine polycentrique. Nos actes en découlent. Ainsi la biologie comportementale nous dit que rationnel et irrationnel ne peuvent être étudiés indépendamment.

Les implications des découvertes de la biologie comportementale ont des répercutions énormes sur l’économie. D’abord le modèle de l’homo economicus ne peut même pas être considéré comme une image simplifiée légitime. L’économie subordonne la rationalité à l’équilibre qui n’existe pas. Le rationnel, même lorsqu’il n’y est pas soumis, demeure seulement un sous-ensemble de l’ensemble des relations des hommes dans le domaine économique en particulier et dans l’ensemble de la sphère humaine en général. Ainsi, l’économie de rationnel se doit de devenir relationnelle. En outre, la prise en compte de l’irrationalité ne rendrait pas l’économie irrationnelle, mais lui donnerait au contraire des outils plus adéquats à la compréhension des actions. Mais la prise en compte de l’irrationnel remet en cause le problème de l’équilibre général. François Perroux a proposé une reconstruction de l’équilibre général qui ne repose pas uniquement sur des relations entre des choses ajustées par des prix, mais sur

- une transformation de l’homme par l’homme dans le processus marchand et hors de lui,

- une action des hommes sur les choses et réciproquement,

- une relation entre des hommes entre lesquels s’établissent des rapports de dominance.

Il semble que la notion d’ajustement soit plus à même de saisir le problème des relations entre les agents que celle d’équilibre. Reste à savoir mettre à jour le réseau d’interdépendance par lequel, à l’occasion de l’acte économique, se propagent les conséquences de tout comportement à l’ensemble du système.