La pensée économique a toujours intégrée la relation que l’homme entretient avec la nature. Jusqu’à la révolution industrielle, l’homme s’est soumis aux lois de la nature. Comme une revanche, cette relation se transforme dès la première révolution industrielle en une attitude de domination. Pourtant depuis quelques années la mise à jour de nouvelles dépendances imposent une nouvelle recherche d’intégration, la survie des sociétés impliquant un respect des régulations naturelles.

Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’un jour nouveau, la plupart des disciplines scientifiques ont vu leurs barrières éclatées, suite à l’émergence de nouvelles visions du monde issues de chercheurs aussi divers qu’Ilya Prigogine en chimie, René Thom ou Benoît Mandelbrot en mathématiques, Francisco Varela et Humberto Maturana en biologie, Lynn Margulis et James Lovelock en bio-géologie, Niklas Luhmann en sociologie et en droit pour ne citer que quelques exemples. Seules les sciences économiques semblent isolées dans un discours réactionnaire, ignorante des révolutions de la pensée qui opèrent sous ses yeux. De rares penseurs comme Nicolas Georgescu-Roegen ont fait un travail précurseur pour les sciences économiques, mais leurs apports sont restés largement ignorés, notamment en France.

2.2.1/ Le repliement

La science économique s’est constituée en un champ de recherche autonome à partir du XVIIIème siècle. L’école physiocratique en général et François Quesnay en particulier furent les premiers à proposer une réflexion approfondie dans cette nouvelle discipline. Pour eux l’économie est régie par des lois naturelles. Les flux physiques sont analysés et la reproduction du milieu naturel, intégrée à l’analyse. Le produit de l’activité économique est un produit physique (et non pas financier) issu d’un patrimoine physique: la terre. Le modèle physiocratique s’inspire de ce que nous nommons aujourd’hui la biologie. Turgot voit par exemple une analogie entre la circulation des richesses et la circulation du sang qui permet au corps de s’oxygéner. C’est une vision globale ayant, d’une certaine manière, une grande proximité avec les approches systémiques contemporaines.

Avec la révolution industrielle, la base exclusivement agrarienne des réflexions économiques est relativisée. L’industrie et le commerce commencent à jouer un rôle très importants. Du coup, contrairement à ce que l’approche physiocratique avait analysé, la production devance la demande, cette dernière ne s’adapte plus au produit que lui offre la nature. L’homme se crée alors progressivement son propre écosystème, avec sa logique propre (sur cette analyse de l’économie comme un écosystème, voir entre autre les analyses de Suren Erkman).

Adam Smith est souvent considéré comme le père de l’économie classique libérale. Comme l’école physiocratique, l’école classique libérale raisonne encore en terme de reproduction. L’une des problématique majeure consiste à répondre à la question: comment la société se reproduit-elle dans le temps? Mais cette reproduction se limite aux facteurs de production du marché: le travail et l’accumulation de capital. Toute la réflexion plus essentielle sur les conditions sous-jacentes qui permettent cette reproduction des deux facteurs de production (travail et capital) a disparue. Cette réflexion insiste d’ailleurs davantage sur le capital dans le sens ou c’est le seul facteur qui fait l’objet d’un amortissement. Il faudra attendre la fin du XIXème siècle pour voir l’école primaire devenir obligatoire et, avec ce souci de formation, voir émerger le souci du facteur humain qui aura été surexploité au XIXème siècle. Le facteur naturel est pour sa part simplement vu comme fixe, libre et gratuit: inaltérable, indestructible… Le système économique cultive l’illusion de trouver en lui-même sa propre cohérence.

Malgré tout, la misère ouvrière favorise une réflexion sur la condition humaine. La contestation socialiste trouve ici ses racines. Jean de Sismondi et Joseph Proudhon (courant humaniste) ou Karl Marx et Friedrich Engels (courant scientifique) dénoncent le système capitaliste engendré par la révolution industrielle. Marx et Engels renouent avec la tradition physiocratique en prenant en compte l’ensemble des phénomènes naturels. Pourtant ils s’appliqueront surtout à traquer les contradictions internes du système capitaliste.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les écoles de pensée économique sont dites classiques parce qu’elles adhèrent à théorie de la valeur coût. Suivant cette théorie, la valeur d’un bien est induite par le coût nécessaire à sa fabrication. La fin du XIXème siècle voit l’émergence d’une nouvelle conception de la valeur liée cette fois à l’utilité-rareté. Cette conception donne naissance à l’école néoclassique avec les analyses indépendantes entre elles de Léon Walras, Carl Menger et Stanley Jevons. Alfred Marshall effectuera plus tard une synthèse des théories de la valeur coût des écoles dites classiques et de la valeur utilité-rareté (des écoles dites néo-classiques).

Malgré ces changements, la réduction du champ de l’analyse opérée par l’école classique libérale se trouve encore renforcée par l’école néoclassique libérale. L’équilibre a-temporel des marchés devient le thème central de réflexion, excluant toutes considérations qui seraient liées à la reproduction des facteurs de production. Tous les phénomènes hors du marché sont rejetés des sciences économiques. De concrète et globale avec l’école physiocratique, l’analyse économique devient abstraite et réductrice.

2.2.2/ L’inversion

Les sciences économiques ne s’intéressent alors qu’à la logique des choses mortes, c’est-à-dire de l’accumulation du capital, dont les lois diffèrent grandement de celles du vivant. L’équilibre des choses mortes se réalise au détriment des hommes dans le sens où c’est l’homme qui devient au service de l’appareil économique et non l’inverse.

Ensuite, la logique des valeurs s’oppose à la logique des réalités physiques. Comme l’explique Frédéric Bastiat, la véritable richesse provient de la nature, et non de l’effort que l’homme doit assumer pour se les procurer. Or les revenus étant calculé en fonction de cet effort, c’est toute la science économique qui est à rebours. Les sciences économiques sont ainsi devenues une science de gestion des choses mortes en général et plus particulièrement du capital qu’elle se plait à servir au détriment des hommes.

2.2.3/ Le réductionnisme

Avec la crise des années 1930, la pensée néoclassique révèle ses failles. John Maynard Keynes propose une nouvelle théorie pour expliquer que le plein emploi n’est pas systématique comme l’expliquaient les théories néoclassiques. Keynes s’emploie à une défense de l’intervention de l’Etat qui révèlera également ses limites après la seconde guerre mondiale.

En fait tout se passe comme si les économistes avaient reconstruit un monde au travers de leurs théories, laissant soigneusement de côté tous les aspects qu’ils ne pouvaient pas traduire dans leurs modèles en les considérant comme négligeables (les coalitions, les conflits entre inégaux etc…), un peu à la manière de la physique newtonienne qui laissait de côté des phénomènes considérés comme négligeables (alors qu’à une certaine échelle d’observation, ils sont essentiels) et qui relèvent maintenant de disciplines comme par exemple la mécanique des milieux continus. En adoptant ces conventions commodes sur le plan théorique, les économistes ont insidieusement érigé un système de valeurs.

Pourtant l’observation de la réalité, sans le filtre des théories, révèlent un monde bien différent de celui qu’elles décrivent: les biens collectifs (comme le phare), le progrès technique, les effets externes liés à l’influence que les agents exercent les uns sur les autres… Face à ces remises en question, la plupart des économistes se comportent en essayant de «sauver les meubles». Autrement dit, ils préfèrent garder leurs anciens schémas et tenter d’y intégrer ces nouvelles données qu’ils ne peuvent plus ignorer.

Les effets externes sont une notion introduite dans l’analyse économique par Arthur Cecil Pigou. Ils signifient suivant Pigou qu’une «personne A, en même temps qu’elle fournit à une autre personne B un service déterminé pour lequel elle reçoit un paiement, procure par là même des avantages ou des inconvénients d’une nature telle qu’un paiement ne puisse être imposé à ceux qui en bénéficient ni une compensation prélevée au profit de ceux qui en souffrent». Face à ces effets externes, la stratégie de la plupart des économistes consiste à les «internaliser» dans une logique de marché, c’est-à-dire à transformer leur manifestation en une logique de marché pour être capable de leur attribuer un paiement. Ce faisant, les économistes qui procèdent à ce genre de manipulation, réduisent considérablement la signification des effets externes. En les quantifiant monétairement, ils en évacuent toute la dimension qualitative. Et surtout, ils supposent en saisir toute la dimension. Définir une fleur par le nombre de pétales qu’elle comporte et la taille de sa tige, est-ce bien en révéler les principaux aspects ?

De manière plus générale, la nature ne se conforme pas aux lois économiques telles qu’elles sont définies à la fois par les théories actuelles, mais également par les pratiques qu’elles induisent. La biosphère possède ses propres systèmes d’organisation: les effets de synergie, les effets de seuil, les effets d’amplification ou les effets d’irréversibilité pour n’en citer que quelques-uns.

La même réduction s’opère au niveau de l’optimum de Pareto. Vilfredo Pareto avait tenté de définir un optimum social, c’est-à-dire un état de la société dans lequel le bien-être social soit le meilleur possible. Les économistes en ont recherché un autre, purement économique, découlant de l’agrégation des préférences individuelles des agents. De plus Pareto, contrairement à la plupart des économistes qui l’ont suivi, n’a pas exploré que les équilibres de concurrence pure et parfaite, mais également des situations de concurrence imparfaite.

Cette situation consistant à simplifier la complexité du réel serait sans gravité si elle n’aboutissait pas à définir un modèle de développement dont beaucoup de planifications s’inspirent. Selon le mythe saint-simonien, avec le développement se réduiront les antagonismes. Ce n’est pas ce que nous donne à observer le monde actuel, les écart de richesses ne cessent de se creuser, et à tous les niveaux. Au début du XXème siècle, l’écart entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres étaient de 1 à 10, à la fin du XXème il est de 1 à 100. 1 milliards de personnes vivent avec moins de 1$ par jour, 2 millairds avec moins de 2$ par jour. On retrouve également le même écart à l’intérieur des nations développés.

Ce réductionnisme affecte non seulement la manière dont la théorie économique conçoit le monde, mais également au sein même de ses analyses, l’arbitrage qu’elle opère entre ses variables. Les variables qui relèvent du capital (épargne, investissement, taux d’intérêt…) sont sensées être stratégiques, alors que celles qui relèvent des ressources humaines sont sensées s’adapter. La théorie économique justifie la subordination de l’ordre humain à l’ordre des choses mortes.

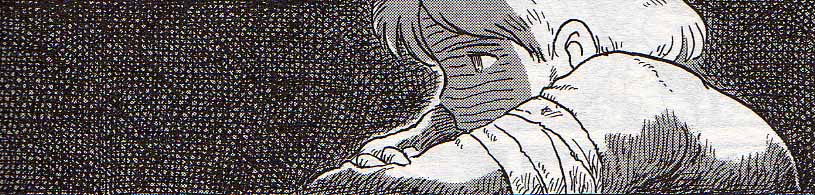

Le monde des bactéries et des procaryotes qui sont des êtres unicellulaires sans noyau, forme la première strate de la vie, celle sur laquelle repose toutes les autres formes de vie, animales ou végétales. Puis vient la seconde strate avec les eucaryotes qui sont des êtres avec un noyau structuré. Ces êtres en se coordonnant ont fini par former des formes de vie pluricellulaires, des organismes complexes. Ces organismes en se complexifiant encore davantage ont formé des communautés. Ces communautés en se coordonnant ont fini par former des systèmes écologiques complexes. Même ce que les savants appellent la lutte pour la vie n’est, lorsqu’on élargit davantage son point de vue, qu’une forme de coopération, la vie faisant appel à la vie. Ni les hommes de mon temps, ni ceux du votre ne semblent le comprendre tant leurs actes m’apparaissent comme dénués de tout principe hormis ceux d’un égoïsme. Même les castes sacerdotales de mon monde n’échappent pas à cette règle de comportement étroite. Lorsque j’étudie la botanique dans mon laboratoire souterrain, à l’abri des regards, ce qui guide mes recherches, se sont les observations que je peux faire et mon esprit analytique. Mais ce ne sont pas les théories que les savants de mon monde produisent. Ils étudient les plantes, mais elles n’habitent pas leur coeur. Ils est facile d’oublier les liens multiples qui nous unissent à notre monde lorsque l’on oublie que toute connaissance est avant tout incarnée et que l’on s’enferme dans les délices des constructions mentales. Les émotions et les sensations sont aussi un mode de connaissance valide et valable. Le mental est un sens particulier qui coordonne les autres sens en utilisant principalement le langage. L’intelligence profonde est celle du coeur. Elle est au-delà du langage et c’est d’elle que procède tout sens. C’est maître Yupa qui m’a enseigné cela et qui continue aujourd’hui à le faire. Maître Yupa m’a appris à faire confiance à mes intuitions et à laisser mon intelligence construire librement des explications en m’aidant de mes observations et de celles des autres qui m’apparaissent comme digne de confiance. C’est un chemin plus dur, mais il est plus fiable.»

Nausicaä en nous parlant de son monde et de sa manière de la comprendre, nous rappellent quelque chose d’important. Toute théorie, aussi explicative qu’elle puisse nous paraître est un filtre déformant qui est poser sur la réalité. Elle réduit la complexité du réel pour l’expliquer. Les schémas théoriques de l’économie, en érigeant leurs conventions (commodes sur le plan théorique) en système de valeur, ont fini par formuler des recommandations politiques. La théorie a orienté l’action et engendré dans le réel des conflits, tant sur le plan humain que de manière plus globale avec le substrat que représente la biosphère. Reconnaître ces conflits est un premier pas vers leur résolution.