2.1.1/ L’effet de masse :

Il y a un million d’années, 100000 hominiens peuplaient l’Afrique. En se répandant sur la planète, leur nombre n’a cessé de croître: nous étions 1 milliard en 1850, 2 milliards en 1930, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1975, nous sommes aujourd’hui plus de 6 milliards…

Cette croissance démographique s’est accompagnée d’une amélioration de l’efficacité de nos moyens de production: gains en puissance, en vitesse, en rendement. Or tout ce qui entre dans la sphère économique est destiné à en sortir sous forme de déchets. En 1990, l’OCDE évaluait à 9 milliards de tonnes les déchets produit par l’ensemble de l’organisation.

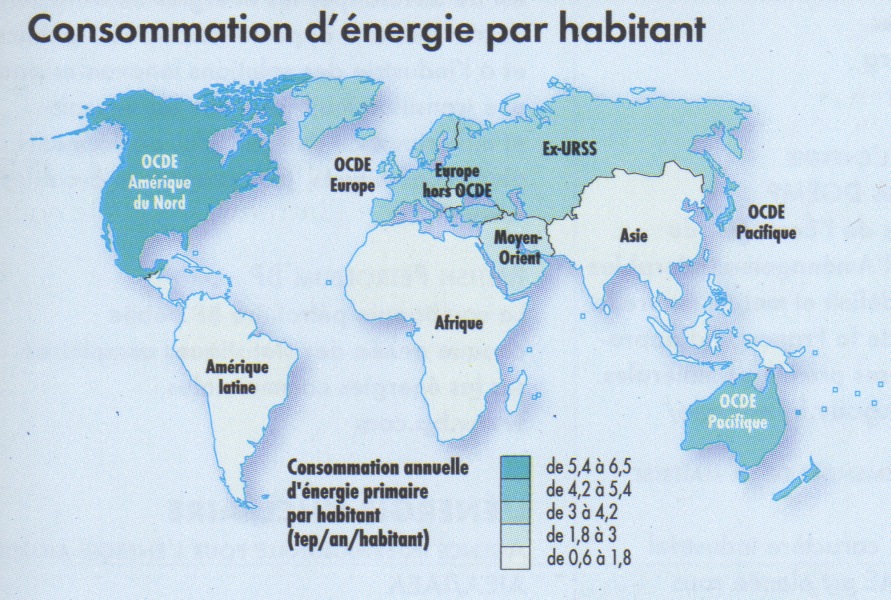

La consommation d’énergie par tête est un bon indice des forces mises en œuvre pour transformer le monde. A l’heure actuelle, nous évaluons la consommation d’énergie à l’aide de l’indicateur TEP: tonne équivalent pétrole. Un tonnage déterminé d’un combustible donné dégage, en brûlant, un certain nombre de calories. Cette même quantité de chaleur peut être obtenue par la combustion d’une certaine quantité de pétrole et s’exprime alors en tonnes d’équivalent pétrole (Tep)… 1 tep est égale à 41,855 gigajoules (GJ), à 11 630 kilowattheures (kWh), à 1,429 tonne d’équivalent charbon (tec), à 43 650 pieds cubes (standard cubic feet, scf) ou à 1 170 mètres cubes de gaz naturel , à environ 11000 kilocalories (cf.: Encyclopædia Universalis 2005). Tout notre système économique est basé sur le pétrole comme source d’énergie transport, production d’électricité, production de chaleur, etc…) alors qu’en réalité l’énergie primordiale nous vient, comme pour tous les autres écosystèmes de la biosphère, du soleil.

Le schéma ci-dessous, tiré du livre l’Atlas des énergies paru chez Autrement, nous donne une carte de la consommation d’énergie par habitant en TEP. On peut aisément lire les différences de consommations entre le nord et le sud.

2.1.2/ Les mutations :

Jusqu’à la révolution industrielle, le développement économique reposait sur l’exploitation des diverses formes de vie. Les écosystèmes locaux formaient des limites auxquelles les activités humaines se conformaient. Les cycles de reconstitution des prélèvements effectués par l’homme étaient annuels. Mais avec la révolution industrielle, les matières inanimées sont exploitées, les énergies fossiles et physico-chimiques relaient les énergies vivantes. Or ces nouvelles énergies ne se reconstituent pas sur des cycles annuels, ni leurs déchets n’entrent dans le cycle de la vie.

D’autre part, avec le phénomène d’industrialisation apparaît l’urbanisation, il y a une rupture des espaces géographiques traditionnels. Apparaissent alors des phénomènes d’accélération des rythmes, d’épuisement des ressources et de dégradation des milieux.

2.1.3/ L’accélération :

Ces évolutions sont caractérisées par leur accélération. Cette accélération est due à deux facteurs :

- l’accumulation des savoirs;

- l’interdépendance des différents secteurs d’évolution qui se renforcent par de multiples boucles de rétroactions positives.

2.1.4/ La conscience des limites :

La première limite prend en compte les standards matériels des nations développés. Ces standards ne peuvent pas être étendues aux autres nations. Si la généralisation des standards américains de 1970 s’étendait au monde entier, cela multiplierait par 7 la consommation individuelle de ressources naturelles. De son coté, François Ramade a calculé que la production américaine de céréales consomme 100 fois plus d’énergie que la production indienne pour produire 1 kilocalorie alimentaire.

Mais plus que les prélèvement, la saturation concerne surtout les déchets. Ce sont en effet les pollutions (les émissions massives de produits) qui menacent le plus les régulations naturelles. Ces émissions entrent en effet en concurrence avec les grands cycles de régulations bio-géo-chimiques. Le cycle du carbone par exemple est fortement perturbé par les émissions massives de CO2 dans l’atmosphère depuis que la civilisation thermo-industrielle utilise de manière intensive le charbon, le pétrole et le gaz naturel comme sources d’énergie principales. Ces émissions sont principalement responsables du réchauffement climatique qui demeure la préoccupation majeure des gouvernements en matière d’écologie tant ses conséquences sont préoccupantes pour notre avenir en tant qu’humain, mais pour de nombreuses espèces qui dépendent des régulations actuelles et de leur stabilité.

La personne dont Nausicaä vient de vous parler s’appelle Ted Perry. Il est proche des mouvements de l’écologie profonde. Quoi qu’il en soit, une conclusion évidente s’impose, le développement qui s’est emparé de l’humanité depuis la révolution industrielle déborde maintenant la sphère économique. La reproduction de cette sphère s’appuie sur celle de la biosphère. Or il est affligeant de constater que loin de partir dans cette direction, les réflexions économiques et politiques demeurent prisonnières des considérations étriquées qui peinent à s’élargir au-delà de leur discipline.