Le temps des conflits

Aujourd’hui la question du développement durable exprime le passage aux limites d’une logique. Deux systèmes entrent en conflit, la biosphère et la sphère économique, parce que ce sont les mécanismes de régulation de la planète qui sont menacés. L’expression très à la mode intitulée le «développement durable» implique trois idées primordiale:

- une croissance complexifiante faite de diversification et d’intégration,

- un caractère multidimensionnel au-delà de l’économie,

- un caractère durable qui oeuvre dans le sens de la stabilité des écosystèmes.

Il y a des conflits de logique entre ces deux systèmes biosphère/sphère des activités économiques. Il est possible de repérer dans une première approche ces conflits de la manière suivante:

- la nature maximise des stocks, alors que l’économie maximise des flux ;

- la nature obéit à une logique d’interdépendance et de circularité, alors que l’économie obéit aux relations causales linéaires simples ;

- les rythmes naturels s’écoulent sur plusieurs millénaires, ceux de l’économie sur de courtes périodes bien que leurs effets se feront sentir sur de longues périodes ;

- les écosystèmes se diversifient, alors que l’économie en cherchant la performance uniformise les produits et les processus.

Ces deux systèmes passent des limites dans la coordination de leur logique:

- limite de saturation des besoins ;

- limite de reproductibilité des ressources naturelles ;

- limite d’auto-épuration des milieux.

Avec l’émergence de l’immatériel, l’économie connaît aujourd’hui de profondes mutations. L’information impliquant avant tout des relations, la relation dans les combinaisons productives devient prépondérante. De nouvelles formes de pouvoir émergent donc. La sphère financière, déconnectée du réel, oriente les systèmes productifs selon des impératifs qui n’ont rien à voir avec ceux d’un développement durable. Tout se passe comme si le temps et l’espace avaient disparu. Les localisations et délocalisations n’ont pour seul critère que la rentabilité financière, et les surplus d’investissement sont réinvestis dans l’accroissement de la productivité (créant du sous-emploi). Or l’emploi étant un facteur très important d’intégration sociale, le tissu social ne cesse de se distendre.

L’émergence d’une nouvelle compréhension

Pourtant un nouveau paradigme économique est en train d’émerger: ce que René Passet nomme la destruction créatrice. Ce paradigme remplace l’approche mécanique newtonienne (des écoles néo-classiques par exemple) et l’approche thermodynamique traditionnelle (de Marx et Engels et de Georgescu-Roegen dont l’œuvre avant-gardiste assure la transition avec le nouveau paradigme). Bien qu’il n’y ait pas encore de véritables représentants de ce nouveau paradigme en économie, les analyses de Joseph Schumpeter (1883-1950) sont souvent proches des thèses d’Ilya Prigogine (thermodynamique non-linéaire des processus irréversibles) ou de René Thom (mathématiques des processus chaotiques). On retrouve chez Schumpeter deux idées en adéquation avec ce nouveau paradigme:

- l’entrepreneur-innovateur représente le moteur qui assure au système économique capitaliste toute sa créativité et sa stabilité;

- le système évolue par un processus de mutation.

Ce nouveau paradigme nous enseigne que le jeu de l’optimisation économique doit se situer dans les limites qu’offrent les contraintes de reproduction dynamique de la sphère économique, humaine et naturelle.

Le principe de responsabilité à l’égard des générations futures a été admirablement bien développé par Hans Jonas dans son livre, Le principe de responsabilité. Il permet de nourrir une réflexion approfondie sur la place qu’occupe l’homme dans sa propre histoire. Le courant de l’écologie profonde illustré par Arne Naess propose également un élargissement de l’horizon de la réflexion, non seulement aux générations futures mais à toutes formes de vie de la biosphère.

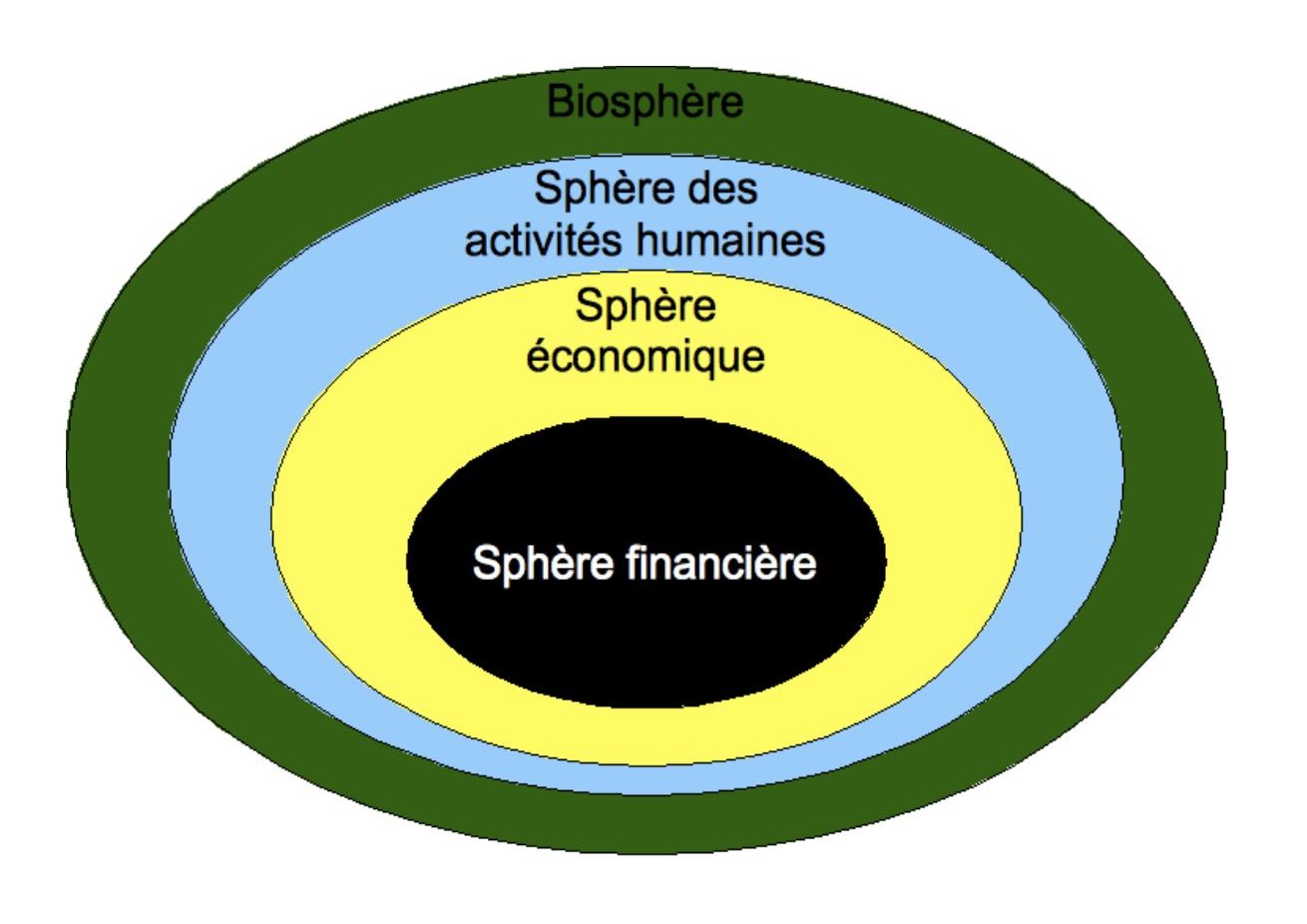

Pour en revenir à notre propos, il est possible de schématiser l’intégration des différentes sphères et leur interdépendance de la manière suivante:

La biosphère représente le substrat sur lequel toutes les autres activités se développent. Comme l’expriment conjointement Mahatma (la Grande Âme) Gandhi et Arne Naess, l’homme pourra vivre sur cette planète tant qu’il l’aimera et cherchera à la comprendre. Qu’il oublie son allégeance à son égard et il s’éloigne de la source de sa vie. Toute civilisation qui n’est plus en mesure de transmettre ces valeurs essentielles à ses enfants est menacée de disparition.

La sphère des activités humaines représente toute la créativité dont l’homme est capable. Son esprit, sa capacité à communiquer et à s’inscrire dans la matérialité du monde sont autant de formes diverses et complémentaires de cette créativité. Cette créativité est elle-même le reflet dans la sphère humaine de l’incroyable fécondité de la vie.

Tout aussi créative qu’elle soit, la sphère des activités humaines a besoin d’une base matérielle pour se développer. C’est l’objet d’étude de l’économie qui s’intéresse en particulier à la richesse matérielle. L’économie va essayer entre autre de répondre à trois questions: comment produire de la richesse, comment la distribuer entre les hommes et comment la conserver. L’économie cherche à répondre à la question politique: comment reproduire le corps social?

Pour mettre en oeuvre cette production de richesse et permettre au corps social de se reproduire, l’économie a besoin de trouver des financements, ce rôle est assuré par la sphère financière. Avec le gonflement artificiel de cette sphère et sa déconnexion de l’économie réelle, on assiste aujourd’hui à une dérive dangereuse de tout le système capitaliste qui régule en grande partie nos sociétés contemporaines.

Alfred Marshall (1842-1924), un célèbre économiste britannique qui se rattache aux écoles néoclassiques, écrivait déjà il y a un siècle que «l’économie est une science de la vie, voisine de la biologie plutôt que de la mécanique». Malgré la clairvoyance de ses propos, nous verrons ultérieurement que les écoles néoclassiques n’ont pas produit de réflexions pertinentes en la matière, sauf peut-être du coté de l’école de Vienne (avec un auteur comme Hayek par exemple).

La mutation que nous connaissons actuellement peut revêtir plusieurs sens, néanmoins l’un des plus profonds est la remise en cause du primat de l’économie. L’économie est en effet souvent posée comme principale finalité des décisions individuelles et des choix de politiques publics.

Le paradoxe actuellement vient du fait que la biosphère, l’ensemble des écosystèmes de la nature, par la pression qu’exerce sur elle l’économie, se trouve de plus en plus placée sous la dépendance de l’un de ses sous-systèmes. L’homme est dans la nature, une espèce parmi les autres. Mais la nature est également dans l’homme. Il est un aboutissement d’une longue évolution depuis la complexification progressive de la matière jusqu’à l’organisation de la conscience réflexive. On dit parfois que l’homme est la nature prenant conscience d’elle-même (Elisée Reclus).

Il y a donc une situation d’interdépendance entre des lois relatives à différents domaines: l’économie, le vivant et la matière inanimée. Cette situation implique une approche globale multidisciplinaire et même transdisciplinaire pour reprendre les réflexions de Basarab Nicolescu. La méthode analytique chère à Descartes nous a donné des résultats impressionnants dans le domaine des sciences. Pourtant nous sommes aujourd’hui dans une situation où cette méthode révèle ses limites, notamment parce qu’elle aboutit à une fragmentation des savoirs. L’approche systémique, en insistant sur les relations qui s’établissent entre des objets ou entre des processus, en mettant aussi en évidence des niveaux d’organisation, paraît beaucoup plus apte à appréhender cette multidisciplinarité et cette transdisciplinarité.

Enfin le cours insiste sur la prise de conscience nécessaire qu’impliquent les mutations actuelles. Ici il me paraît primordial d’introduire explicitement une réflexion citoyenne au coeur des réflexions économiques. Cette dimension politique est vitale parce qu’elle fait le lien entre la sphère des activités humaines et notre appartenance à la diversité des formes vivantes. Si nous sommes accompagnés par René Passet dans les réflexions économiques, concernant la conscience citoyenne, nous serons assisté de Nausicaä. Mais qui est-elle?

Nausicaä viendra régulièrement réveiller notre conscience. Elle vit dans un monde en guerre où les hommes s’affrontent entre eux, et ils sont également en conflit avec leur environnement qui leur est devenu hostile suite à un cataclysme qu’on appelle «Les sept jours de feu». Dans ce monde crépusculaire, chacun essaie de survivre. Je souhaitais que Nausicaä nous accompagne dans ce cours, parce qu’elle présente des qualités importantes, une grande réceptivité à son environnement, une intelligence incarnée, une intelligence viscérale, apparemment instinctive, mais qui révèle en fait une compréhension ouverte. Nausicaä ressent les êtres en elle, y compris les formes de vie apparemment les plus repoussantes. La forme de sa citoyenneté de Nausicaä est teintée de mysticisme. Nausicaä a aussi la capacité d’agir sans jugement. Nous allons la découvrir en même temps que le contenu du cours.

Le plan du cours

Nous verrons dans un premier temps l’ampleur des conflits de logique entre les modes de régulation de la biosphère et ceux de l’économie tels qu’ils sont conçus et analysés depuis deux siècles. La manière dont les hommes pensent le fonctionnement de l’économie conditionne également nos comportements, souvent à notre insu. Cette première partie sera donc l’occasion de proposer une nouvelle lecture de l’histoire de la manière dont on pense le fonctionnement de l’économie. Ce sera aussi l’opportunité de découvrir, dans une première approche, les logiques de régulation à l’oeuvre dans la biosphère.

Nous verrons ensuite dans un second temps ce qu’est une approche économique dont les réflexions convergent vers le vivant. Ce que René Passet appelle une approche bio-économique. Ici nous nous interrogerons sur la quintessence de l’acte économique (être ou avoir?) et sur les formes de développement possible (rationnel ou relationnel?).

Enfin dans la dernière partie de ce cours, nous tenterons d’intégrer concrètement l’économie dans la biosphère, en montrant notamment que tout acte économique obéit avant tout à des logiques liées à l’énergie et à l’information. Nous verrons qu’il est possible de mesurer l’activité économique autrement que par la seule monnaie, même si ce valorimètre demeure incontournable en économie.

Vous sentez vous prêt pour cette exploration novatrice de l’économie? Alors embarquons sans plus attendre pour ce voyage dans les vastes champs de la pensée…